Wer Glück hat, fliegt bei einer Reise nach Nordamerika über den Süden Grönlands und kann auf eine noch immer fantastische Gletscherlandschaft hinunterblicken. Sollten Grönlands Gletscher dereinst abschmelzen, stiege der Meeresspiegel um sieben Meter. Da der Flugverkehr erheblich zum Treibhauseffekt beiträgt, stellt sich die Frage nach der Möglichkeit seriöser Emissionskompensationen. Der Flugverkehr hat sich in den vergangenen 15 Jahren immerhin verdoppelt: Heute verbrennen die Flugzeuge weltweit jede Sekunde 11 500 Liter Kerosin.

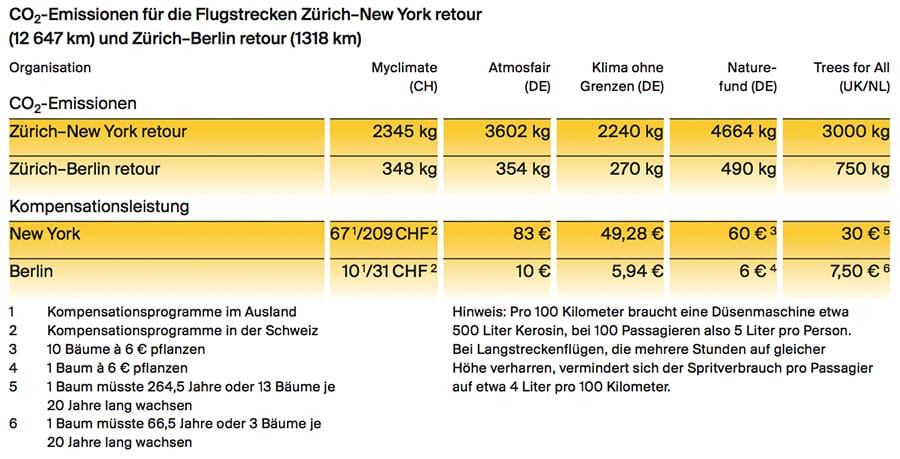

Einige Organisationen bieten eine Kompensation von Flugemissionen durch ökologische Projekte an. In der Schweiz ist Myclimate Marktführer, in England gibt es Trees for All und in Deutschland sind es gleich drei Organisationen, die Kompensationsdienste zum Teil auch für Emissionen aus anderen Quellen anbieten. Sie alle kompensieren die Emissionen überwiegend in Entwicklungsländern. Der CO2-Ausstoss und die entsprechenden Kompensationskosten werden allerdings recht unterschiedlich berechnet.

Das Prinzip der Emissionskompensation

Kompensationsanbieter wie in der Tabelle appellieren an die Freiwilligkeit. Da keine Verpflichtung zur Kompensation besteht, verzichtet ein Grossteil der Flugpassagiere darauf. Für Akteure (Unternehmen, Staaten), die grosse Mengen von Treibhausgasen ausstossen, ist deren Kompensation jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Die Menge CO2, die in einem Land ausgestossen werden darf, wird vorweg festgelegt (Cap). Dieser Menge entsprechend werden Zertifikate (Emissionsrechte) ausgegeben, die zu Marktpreisen gehandelt werden (Trade). Die Zertifikate werden (mehrheitlich) kostenlos abgegeben oder versteigert.

Zwei Emissionskompensations-Netze sind von besonderer Bedeutung: Die europäische Emissionshandelsrichtlinie (EU-ETS), in Kraft seit 2005, gilt nur für CO2-Emissionen. Jedes Zertifikat steht für das Recht, eine Tonne CO2 auszustossen. Geplant war ursprünglich ein Preis von 20 Euro. Im Handel stiegen die Zertifikate 2006 kurzfristig bis auf 30 Euro, sanken aber bald auf einen Bruchteil und verloren ihre Lenkungswirkung. Derzeit kosten sie 4,90 Euro.

Das zweite System ist der Emissionshandel auf der Grundlage des Kyoto-Protokolls (in Kraft ebenfalls seit 2005 und mit einer Geltungsdauer bis 2020). Es umfasst mehrere Treibhausgase einschliesslich Methan und Lachgas und nimmt 38 Industrieländer (Annex-B-Staaten) in die Pflicht, ihre Emissionen zu verringern. Entwicklungs- und Schwellenländer sind im Kyoto-Abkommen bisher von dieser Pflicht befreit. Die Annex-B-Staaten dürfen sich gegenseitig Emissionszertifikate verkaufen. Stösst ein Teilnehmer (Staat oder Unternehmen) weniger CO2 aus, als ihm erlaubt ist, darf er für die Einsparung CO2-Zertifikate an einen anderen Teilnehmer verkaufen. Bei Projekten zur Emissionsminderung dürfen mehrere Länder kooperieren und die Einsparungen anteilig auf die nationalen Reduktionsziele anrechnen (Joint Implementation). Zudem gilt der sogenannte Clean Development Mechanism (CDM): Die Annex-B-Staaten dürfen zusätzliche Zertifikate erwerben, indem sie in Entwicklungs- oder Schwellenländern (Nicht-Annex-B-Staaten) Emissionen reduzieren.

Die Fehler im System

- Der Emissionshandel ist kein Klimaschutzinstrument. Er dient nicht dazu, Emissionen zu verringern: Wer seinen CO2-Ausstoss erfolgreich senkt, verkauft seine überschüssigen Zertifikate an jemand, der entsprechend mehr ausstossen darf. Die Einsparung beträgt also null. Der Zertifikatehandel kann sich auch kontraproduktiv auswirken: Als die Ostblockländer in den neunziger Jahren ihre Industrie verschrotteten, sanken ihre Emissionen rasant. Sie veräusserten ihre überzähligen Zertifikate, wodurch andernorts mehr CO2 ausgestossen wurde. Ohne den Handel mit Zertifikaten wäre der Gesamtausstoss geringer gewesen. Unternehmen, die als Klimasünder gelten, haben sich mit diesem Handel eine goldene Nase verdient. Die grössten Stromversorger Deutschlands erhielten von 2005 bis 2012 kostenlos Emissionsrechte im Wert von etwa 21,4 Milliarden Euro.

- Erleichtert der Zertifikatehandel die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien? Eher nicht. Auch wenn der Energiewandel durch tendenziell fallende Preise erleichtert wird, erfordert die Entwicklung neuer Technologien doch hohe Investitionen, zu denen der Zertifikatehandel kaum beiträgt, weil er darauf angelegt ist, Emissionen möglichst billig zu kompensieren. Dabei sollten wir in den Industrieländern unseren Treibhausgasausstoss bis 2050 um 90 Prozent verringern.

- «Wir sollten …», das verweist auf eine Verbindlichkeit, eine Pflicht. Der Zertifikatehandel kennt aber nur Rechte: Emissions-, Verschmutzungs- und Handelsrechte. Wer diese Paradoxie nicht beachtet, übersieht leicht die Tatsache, dass das zentrale Klimainstrument die (Selbst-)Verpflichtung zur Begrenzung (Cap) ist und nicht das Recht, mit Emissionsrechten zu handeln (Trade).

- Der Emissionshandel entspricht nicht dem Prinzip, wonach der Verschmutzer für den Schaden aufkommen muss. Das würde bedeuten, dass die Kosten mit dem Verschmutzungsgrad steigen. Faktisch wird der Preis für Emissionsrechte aber durch den Markt bestimmt und damit vom Verschmutzungsgrad entkoppelt. Kostenlos abgegebene Zertifikate sind Verschmutzungslizenzen zum Nulltarif. Werden Zertifikate versteigert, profitieren die kaufkräftigsten Akteure am meisten.

- Der Clean Development Mechanism (CDM) erlaubt es Ländern mit hohem Ausstoss bisher, Reduktionsmassnahmen in Entwicklungsländern mit niedrigem Ausstoss zu realisieren. Das mag als Beitrag zur Entwicklungshilfe sinnvoll sein, verzögert aber den ökologischen Umbau in den Industrieländern. Zudem ist es in Entwicklungsländern besonders schwierig, Emissionseinsparungen zu messen. Oft behilft man sich, indem man sie durch Vergleiche mit Referenzprojekten ermittelt. Daniel Spreng, Spezialist für Energiefragen: «Man vergleicht das CDM-Projekt (etwa ein effizientes Gaskraftwerk) nicht mit dem Ist-Zustand (gar kein Kraftwerk), sondern mit einem hypothetischen Projekt, wie es ohne CDM-Geld gebaut würde (schmutziges Kohlekraftwerk). Im Vergleich mit dem Ist-Zustand stellen die meisten CDM-Projekte also einen Mehrverbrauch dar.»

- Häufig werden über den CDM Emissionen kompensiert, indem man Bäume pflanzt, also CO2-Senken schafft. In Ländern, die ihre Wälder rascher roden, als sie nachwachsen (Brasilien oder Indonesien), verlangsamt die partielle Aufforstung die Abholzung bloss. Sich dafür mit Zertifikaten belohnen zu lassen, ist systemkonform, aber pervers.

Neuerungen

Zum Pariser Klimagipfel im Dezember 2015 legten die meisten Länder eigene Klimaschutzpläne vor. In Zukunft dürften sich also immer mehr Staaten um eine Reduktion der eigenen Emissionen bemühen. Damit entstehen auch neue Unsicherheiten.

- Ein Entwicklungsland, das sich neu einer Emissionsbegrenzung unterzieht, mag versucht sein, seinen CO2-Ausstoss vorgängig kräftig zu erhöhen, um später, wenn es ihn wieder senkt, Lizenzen verkaufen oder Investitionen sparen zu können. Dass die Regeln des Emissionshandels nicht für alle Länder gleichzeitig eingeführt wurden, erweist sich hier als Nachteil. Der deutsche Ökonom Hans Werner Sinn befürchtet, dass deswegen unter dem Strich womöglich mehr CO2 ausgestossen wird, als dies ohne Emissionshandel der Fall wäre.

- Die Kompensationsleistungen z.B. für einen Abholzungsverzicht lassen sich maximieren, wenn man für den Vergleichszeitraum ein möglichst hohes Zerstörungstempo ausweisen kann.

- Wenn sich Entwicklungsländer in naher Zukunft zu eigenen Reduktionszielen verpflichten, kann man es ihnen kaum verargen, wenn sie sich Emissionsreduktionen aus CDM-Projekten selber anrechnen. Aber so werden diese Reduktionen doppelt verbucht: im Land, das für das CDM-Projekt verantwortlich ist, und im Zielland. Dieses Problem wird sich auch für Anbieter wie Myclimate stellen.

Klimapolitik ist Verteilungspolitik.

Gerechtigkeit und Effizienz stellen unterschiedliche Anforderungen an ein Verteilungssystem, die sich manchmal ergänzen, oft aber schwer vereinbar sind. Doch was heisst «gerecht»? Zur Auswahl stehen mehrere Kriterien:

- Am meisten Emissionsrechte stehen denen zu, die am saubersten gewirtschaftet haben: Je geringer in einem Land in den letzten 20 oder 30 Jahren die Emissionen pro Einwohner waren, desto mehr Rechte stehen ihm zu. Dieser Vorschlag entspricht der ausgleichenden Gerechtigkeit, blieb aber bisher chancenlos. Immerhin sind die ärmeren Länder von den Auflagen des Kyoto-Protokolls freigestellt. Dass sich die Schwellenländer jetzt zu einer Verringerung ihres rasch wachsenden CO2-Ausstosses verpflichten, ist sinnvoll. Den ärmsten Ländern, die bisher minimale Mengen CO2 ausgestossen haben, müsste jedoch ein Emissionsvolumen zugestanden werden, das noch zunehmen darf.

- In die entgegengesetzte Richtung weist das folgende Prinzip: Am meisten Rechte erhält, wer bisher am meisten verschmutzt hat (Grandfathering). Dieses Prinzip ist ungerecht und ineffizient, weil es den grössten Verschmutzern am meisten entgegenkommt. Dennoch folgte ihm die EU, als sie den Energiekonzernen grosse Kontingente an Zertifikaten gratis abgab. Auch die Verteilung von Emissionsrechten nach den Gesetzen des Marktes (Versteigerung) ist ungerecht und ineffizient: Sie entlastet die finanzkräftigsten Akteure – häufig auch die intensivsten Verschmutzer – von ihrer Verpflichtung zum Schutz der Atmosphäre.

- Ein naheliegender Vorschlag: Luxus- und Subsistenzemissionen sind zu unterscheiden und getrennt zu verrechnen. Die Emissionen eines Ferienflugs in die Malediven wiegen schwerer als dieselbe Emissionsmenge für den Reisanbau. Die Grenze zwischen Subsistenz und Luxus ist allerdings nicht immer einfach zu ziehen.

- Die Emissionsrechte eines Landes könnten auch proportional zur Bevölkerungszahl verteilt werden. Dieses Prinzip, das bisher bloss theoretisch diskutiert wird, käme bevölkerungsreichen Staaten entgegen – und könnte auch dazu ermuntern, das Bevölkerungswachstum anzukurbeln.

- Die Atmosphäre ist ein Gemeingut, an dem alle im gleichen Masse teilhaben sollten. Es wäre konsequent, Emissionsrechte nicht an Länder, sondern an Einzelpersonen zu verteilen, und zwar nach dem Gleichheitsprinzip. Es ist aber kaum möglich, für jeden individuellen Kauf und jede in Anspruch genommene Dienstleistung die Emissionen zu berechnen. Es wäre einfacher, «Cap and Trade» auf die materiellen Quellen der Emissionen anzuwenden: Die Kohlenstoffmengen in Kohle, Öl und Erdgas, die jemand beansprucht, lassen sich leichter errechnen. «Jeder Mensch erhielte gleich viele Bezugsrechte für fossilen Kohlenstoff. Diese würden treuhänderisch von einem sogenannten Sky Trust verwaltet», sagt der Journalist und Buchautor Marcel Hänggi.

Für dieses Vorgehen spricht auch der Umstand, dass natürliche Ressourcen letztlich ebenfalls globale Gemeingüter sind. Der Grossteil der Erdöl- und Erdgasvorräte ist vor 400 bis 100 Millionen Jahren entstanden. Seit Beginn der Erdölförderung sind etwa 1060 Milliarden Fass verbrannt worden, weitere 1600 Milliarden liegen noch im Boden. Teilt man die geschätzte Gesamtmenge Erdöl durch die 300 Millionen Jahre ihrer Entstehung, ergibt das im Jahr Erdöl für etwa 600 Autos, die je 40 000 km zurücklegen und 6 Liter pro 100 km verbrauchen (9000 Fass bzw. 1,431 Millionen Liter). Heute werden allerdings 90 Millionen Fass verbraucht, also 10 000 Mal mehr – und dies sogar pro Tag!

Thomas Kesselring, Privatdozent für Philosophie an der Universität Bern und bis 2013 an der Pädagogischen Hochschule Bern, ist ein bekennender Absteiger: Denn ganz weit unten auf der Weltkarte lehrte er Ethik: an Hochschulen wie in Brasilien oder in Ländern ganz unten in der Weltbankstatistik wie El Salvador und Mosambik. Zur Abwechslung betreibt er Speläologie – den Abstieg in Höhlen. Buchpublikationen: Jean Piaget, 1999; Ethik der Entwicklungspolitik, 2003; Handbuch Ethik für Pädagogen, 2009; Ethik und Erziehung, 2014.